心不全の診断と治療

1.心不全とは?

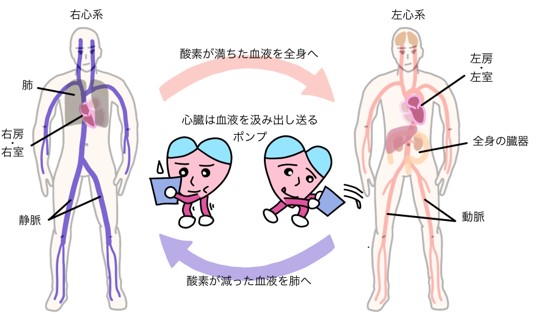

心臓は全身の臓器に栄養や酸素を含んだ血液を送るポンプの役割を果たしています。心臓には動脈を介して全身の臓器に酸素や栄養に富んだ血液を送る左心系と、静脈を介して血液を回収して、肺で酸素や二酸化炭素のガス交換をする右心系があります。

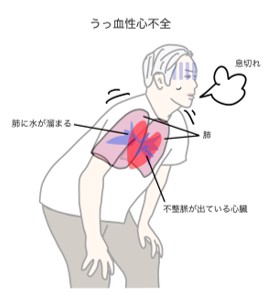

心不全では、この心臓のポンプ機能の低下により、個々の臓器の機能が低下したり、余分な水分がうっ滞したりします。これにより、息切れや呼吸困難感、倦怠感、食欲低下、浮腫みなどの症状が出現します。

2.心不全の原因

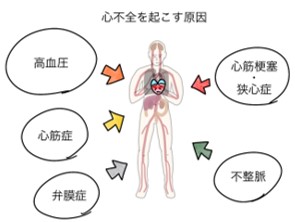

心不全の原因として最も多いのは高血圧です。心臓が全身に血流を送り出す時に血圧が高いと心臓の筋肉(心筋)に負担がかかり、心筋が肥大し、ひいてはポンプ機能の低下に至ります。次に多いのが、心筋梗塞や不整脈などの病気と共に起こってくる心不全です。心筋梗塞では心臓の栄養や酸素を送る冠動脈という血管が突然詰まってしまうため、心筋が壊死し、心臓のポンプ機能が低下します。不整脈では心臓のポンプのリズムが悪化するため、効率よく血液を拍出することが出来なくなってしまいます。その他にも、心臓の弁の機能低下(心臓弁膜症)によって起こるものや、心臓の筋肉そのものの病気(心筋症)から心不全に至るものもあります。

3.心不全の診断

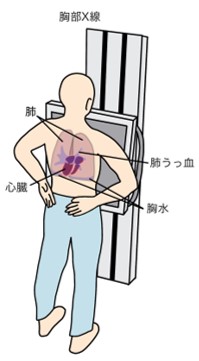

息切れや倦怠感、浮腫み、体重増加(病気が進行すると逆に低下することも)などの症状は心不全を診断するための重要な症状です。採血ではBNPと呼ばれる心不全の際に上昇するマーカーを検査します。心電図で心筋梗塞や不整脈がないか検査します。レントゲンでは心臓の影の拡大が見られないか、肺に水が溜まっていないかを確認します。

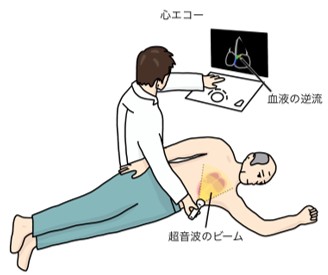

心エコーでは心臓の形の異常がないか、収縮や拡張は十分か、また血液が一方向に流れるようについている弁に逆流がないかをチェックします。

心筋梗塞が疑われる場合はカテーテル検査や冠動脈CT検査を行ったり、心筋のダメージが疑われる場合には心臓MRIにより評価を行なったりします。検査全体を俯瞰し、全身の中での心機能の状態を把握することが重要です。

4.心不全の治療

心不全の治療には主に薬による治療とカテーテルによる治療があります。

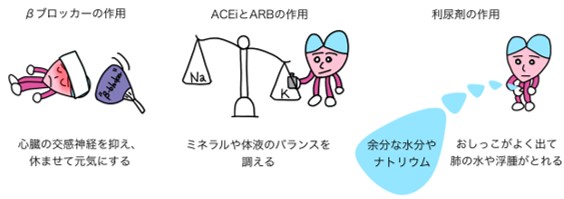

薬による治療としては心臓の交感神経を穏やかにするβブロッカーと神経や体液のバランスを調整するACE阻害薬(もしくはARB)が主体となります。余分な塩分や水分が溜まっている場合は、おしっこの量を調整する利尿剤というお薬を併用します。

5.生活習慣で気をつける点

心不全は多くの場合、生まれ持った体質だけでなく、生活習慣などを背景に発症します。塩分の摂取を控えめにし、水分を適度に制限する(心不全の程度や体格や季節により制限量は異なる)ことが重要になります。体重管理や適度な運動習慣が心臓の機能を維持、もしくは改善するために重要となります。

6.心不全の予後

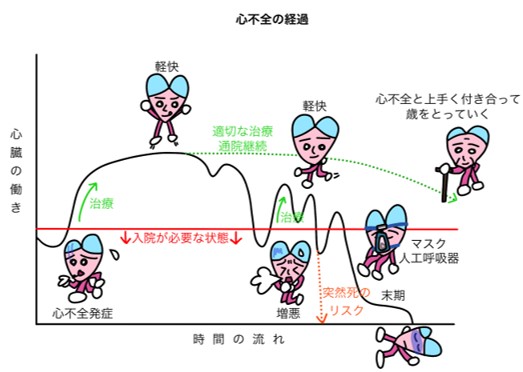

心不全は一般的に改善と悪化を繰り返しながら、歳を取るにつれ、徐々進行していく怖い病気です。しかしながら、有効な内服治療やカテーテル治療が存在するため、比較的治療可能な病気でもあります。完治までは難しいですが、多くの場合では、定期的な診察・治療を受けることにより、うまく病気と付き合いながら社会生活を続けていくことが出来ます。高齢者であれば、心臓病で苦しむことなく天寿を全う出来るようにします。

7.最後に

心不全には様々なステージがあり、患者様自身の年齢や体力に応じて治療も様々です。合併症なども考慮して、個々のケースに合わせたオーダーメイドの治療選択を考えることが大切です。